EDIPO REY como una problemática del conocimiento.

En la “Poética” Aristóteles define a la tragedia como imitación (mímesis) por medio de acciones. La tragedia bien lograda llevaría a la purificación de dos afectos: la conmiseración y el temor. Edipo Rey es señalada como ejemplo de la tragedia más bella, es decir, la que produce de mejor manera estos sentimientos de temor y compasión.

Para producir estos afectos la tragedia tiene un momento particular llamado peripecia (caída) que representa como los humanos pasan de la dicha a la desdicha por medio de un error. Es decir, en el caso de Edipo la peripecia se produce por ignorar lo que ha hecho. Algunos autores de hecho sostienen, que si Edipo fuese acusado en un tribunal bajo los cargos de incesto y parricidio sería absuelto porque ignoraba lo que hacía.

Según Karl Reindhart “Edipo Rey” es la tragedia de la apariencia porque comienza mostrando el brillo de alguien que es el primero entre los hombres, superior, y en el correr de un día toda su imagen cae cuando se corre el velo de la apariencia y la verdad es descubierta.

Ciertamente Edipo vive en un mundo de mentiras que nutre, en un primer momento, su impedida y condicionada percepción de la realidad, y, en segunda instancia su excesivo orgullo. Conforme evoluciona la investigación evitará que la verdad emerja a la superficie, negará la trágica verdad de su naturaleza criminal, e incluso generará más apariencias con suposiciones infundadas (como cuando acusa a Tiresias de haber complotado con Creonte para robarle el trono). El tema principal de la obra es entonces, el corrimiento de las apariencias para llegar al conocimiento.

Algunos comparan la tragedia de Edipo con la novela policial porque hay que descubrir quién es el asesino de Layo. En un primer momento Edipo que se siente extranjero en Tebas y por lo tanto ajeno al crimen, piensa que el asesino ha de ser otro. Sin embargo no manifiesta esa fría distancia propia de un detective ajeno al crimen. Parece afectarle profundamente, un anhelo de verdad se adueña de él. Asimismo su discurso de tono imperativo e imparcial cae en iracundas maldiciones. La moderación inicial con la que Edipo prometía la impunidad a quien confesara se transforma en el deseo de que el asesino o los asesinos reciban un mal o un daño, como si inconscientemente Edipo atrajera hacia si el misterio que pretendía esclarecer. Sus palabras subjetivizan e interiorizan las circunstancias exteriores y aparentemente ajenas del crimen, lo que genera ambigüedad.

“EDIPO: Pero yo voy a sacar a la luz todo de nuevo, desde el principio.”

Esas palabras expresan dos ideas: tanto “soy yo quien pondrá en claro al criminal” como “yo me descubriré a mí mismo criminal”. Tras la pregunta ¿Quién ha matado a Layo? Se esconde la pregunta ¿Quién es Edipo?

Debido a esta ambigüedad, una terrible verdad se esconde detrás de sus frases. La lucha entre ser y aparentar, que al principio se presenta de manera inconsciente y solapada, se irá desplegando cada vez más abiertamente en las sucesivas conversaciones.

En el primer dialogo de la obra Tiresias se niega a revelar abiertamente al asesino. Sus primeras palabras son enigmáticas pero no dejan de señalar a Edipo como la causa de la peste de Tebas. Sin embargo Edipo no es capaz de desentrañar esta verdad oscura, es un “vidente ciego”. La única imagen que acepta de sí es la suya propia, configurada por la gloria, el respeto y la veneración de su pueblo. Su real naturaleza es precisamente lo que se oculta y retrae. Sólo ve la apariencia y no la verdad. Por el contrario, Tiresias es ciego pero puede vislumbrar aquello que escapa al ser humano. No ver lo físico implica la posibilidad de dilucidad los misterios humanos, la visión física es ver lo aparente pero equívoco y falso.

Finalmente, cuando las declaraciones de Tiresias se tornan nítidas esta vez Edipo cegado simbólicamente por su poder no le cree. Se refugia en su universo aparente porque no puede admitir su naturaleza criminal contraria a la imagen extraordinaria que de él mismo percibe y percibe toda la ciudad.

Sustentándose en su triunfo frente a la esfinge llega a juzgarse superior en adivinación a Tiresias, ya que él había resuelto el enigma sin ayuda de nadie, y plantea una desconfianza sobre la verdad de los oráculos (como si él poseyera un conocimiento que en alguna medida es superior al de los dioses).

“EDIPO: (a Tiresias) Pues, en verdad, resolver el enigma no era para un hombre cualquiera, sino que requería arte adivinatorio. Y quedó demostrado que tu no lo poseías, ni por medio de los pájaros, ni por conocimiento tomado de alguno de los dioses. Pero entonces llegué yo, Edipo, el que nada sabe, y terminé con ella. Acerté con la inteligencia, sin ayuda de los pájaros.”

En esta desconfianza se puede ver un inconsciente propósito de consolidar todo su mundo de la apariencia, y para esto cuenta con el apoyo de Yocasta.

Es interesante ver que en la época en que se escribió Edipo Rey (430 a.c) no había tanto una idea de un destino predeterminado, como suelen adjudicarle a la obra, ya que esa idea es posterior. Lo que sí se pone en juego es la verdad de los oráculos.

Edipo dice: “Yo soy hijo de la fortuna” y utiliza la palabra “tuje”, que sirve para hablar de los cambios en la suerte. Esto se diferencia de la idea de un destino determinado que podría expresarse con la palabra “moira”.

Sófocles muestra un orden divino que el ser humano no puede evitar. Asimismo hay una crítica del autor hacia ese no tener en cuenta la intervención de los dioses en la sociedad humana, y a la autonomía humana basada en la razón y reserva de las tradiciones religiosas.

En cuanto al nombre Edipo, muchas veces se lo ha asociado con el verbo “oida” (conocer). Sin embargo Levi Strauss plantea que la raíz de Edipo proviene de “oidma” hinchazón y “pous” pie. Es decir: el de los pies hinchados. (Esto hace referencia a que le atan los pies a Edipo cuando es un bebé).

Además el padre de Edipo, Layo, proviene de “laios” (zurdo), asociado con lo siniestro. Y el abuelo de Edipo, Lábdaco, significa el rengo y comienza con una letra Lamba mayúscula que se asemeja a la figura de dos pies. Es decir hay toda una temática de los pies que se mantiene en la casa de los Labdácidas y que tiene que ver con la pertenencia del hombre a la tierra. Que el rengo tenga como hijo al zurdo y como nieto al de los pies hinchados representa la imposibilidad de ese linaje de caminar, y actuar derechos. A la vez se relaciona con el enigma dispuesto por la esfinge, que incluso se podría ver como simbólico a la propia vida de Edipo.

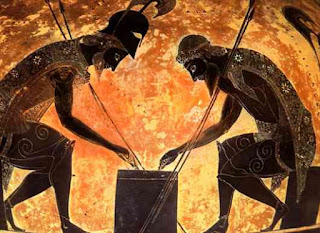

La interpretación de Nietzsche de la tragedia hace una distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco en la interpretación del mundo y la filosofía griega. Concebidos como dos figuras de contraste, aunque complementarios del espíritu griego constituyen, correspondientemente, la apariencia y el desocultamiento:

Apolo representa la serenidad, claridad, la medida y el racionalismo, es la imagen clásica de Grecia. Gobierna todo el dominio simbólico de la obra: la mancha y la purificación, el conocimiento y el saber ocular, la luz y la oscuridad, son temas asignados a esta divinidad. Es el dios del conócete a ti mismo, es decir, de la autognosis. El dios resplandeciente, es decir, la divinidad de la luz, el dios de las artes figurativas que preside el mundo de la representación, el de la fantasía y la bella apariencia de lo onírico. Es, también, como Nietzsche subraya, el dios vaticinador, el intérprete de los sueños y del destino.

Dionisio, sin embargo, es lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, la afirmación de la vida, el erotismo y la orgía como culminación de este afán de vivir, es decir sí a la vida a pesar de todos sus dolores. Es por un lado el goce pero por otro lado el sufrimiento. Patrocina la fusión orgiástica de los espíritus.

En el concepto de Nietzsche, uno y otros dioses significaron, entre los griegos, el reconocimiento míticoreligioso de dos fuerzas psíquicas presentes siempre en el corazón humano. La tragedia es concebida por Nietzsche como «un coro dionisíaco que se descarga en un mundo apolíneo de imágenes»

La filosofía occidental, encabezada por Platón y Aristóteles reprimió los planteamientos dionisíacos para ofrecer una visión del mundo apolista.

Para Nietzsche el héroe trágico encarna siempre a Dionisio desgarrado, en el caso de Edipo Rey, se ve reflejado en él mismo porque no actúa bajo la luz. Cuando se es consciente y se actúa con lucidez se puede lograr la consistencia entre lo que se quiere y lo que se impone por los dioses, conociendo de esta forma los límites humanos y que la voluntad está medida por una fuerza mayor. Lo dionisíaco apunta al ocultamiento de la verdad. La buena voluntad de hacer el bien y aceptar las características y límites del héroe trágico lo llevan a correr aquel velo.

El destino ineludible de todo hombre es —afirma «Nietzsche— el actuar dentro de ese universo terrible y en cooperar en esa creación de errores, engaños y desgracias en que se resuelve el mundo. La tragedia querría en ese contexto significar, que el hombre debe actuar a pesar de todo y que, «si su obrar es noble» no peca, no delinque, es inocente.

Comentarios

Publicar un comentario